遺品整理はいつから始める?最適なタイミングと手順、費用、注意点を専門家が徹底解説

大切なご家族が亡くなられた後、悲しみに暮れる間もなく、葬儀や様々な手続きに追われる日々が続きます。そして、少し落ち着いた頃に頭をよぎるのが「遺品整理」の問題です。

故人様との思い出が詰まった品々を前にすると、気持ちの整理がつかず、なかなか一歩を踏み出せないのは当然のことです。しかし、遺品整理には法的な期限が関わるものや、先延ばしにすることで思わぬ費用負担やリスクが生じるケースも存在します。

この記事では、遺品整理を始めるべき最適なタイミングについて、ご遺族が直面する「気持ちの整理」「現実的な事情」「法律上の期限」という3つの側面に光を当て、状況に応じた最善の選択ができるよう専門家の視点から徹底的に解説します。具体的な手順、費用の相場、信頼できる業者の選び方、そして親族間トラブルを避けるための知恵まで全ての疑問が解決するようご案内します。

この記事のポイントは?

遺品整理はいつから始めるべきか

遺品整理を始める「正解」のタイミングは一つではありません。ご遺族の心の状態、故人様が住んでいた家の状況、そして法的な制約という3つの要素を天秤にかけ、ご自身の状況に最も合った時期を見極めることが重要です。

ここでは、一般的な5つのタイミングを挙げ、それぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

葬儀の直後(逝去後およそ1週間)

これは、最も早く遺品整理に着手するケースです。多くの場合、物理的な期限によって「始めざるを得ない」状況が背景にあります。

親族が集まっているため、作業の分担や形見分けの相談がしやすい点は大きなメリットです。

以下のような方は葬儀すぐのタイミングがおすすめです。

- 故人が賃貸物件に住んでいた: 死亡後も家賃は発生し続けます。一日でも早く部屋を明け渡すために迅速な対応が求められます。

- 故人が介護施設などに入所していた: 施設によっては「1週間以内に退去」といった規則が定められていることがあります。

- 親族が遠方に住んでいる: 葬儀のために親族が一堂に会するこの機会は、遺品整理や形見分けの相談をする貴重なタイミングです。

- 孤独死などで特殊清掃が必要

ただし、葬儀直後は心身ともに疲弊しており、冷静な判断が難しい時期です。大切なものを誤って処分してしまうリスクや、精神的な負担が非常に大きいことが注意点として挙げられます。

役所関連の手続き後(逝去後およそ2週間~1ヶ月)

死亡届の提出(7日以内)や、年金・健康保険の資格喪失手続き(10日~14日以内)など、期限が定められた行政手続きが一段落したタイミングです。葬儀直後の慌ただしさが少し落ち着き、比較的冷静に作業に取り組むことができます。

以下のような方は葬儀から少し時間が経って手続きが一段落したくらいのタイミングがおすすめです。

- 葬儀直後は無理でも、賃貸物件の退去などである程度のスピードが求められる方。

- 遺言書の有無や大まかな財産状況を早めに把握したい方。

デメリットとして、まだ悲しみが深く、気持ちの整理がついていない中で作業を進めることになるため、精神的な負担は依然として大きいでしょう。

四十九日法要の後

最も一般的で、多くの専門家が推奨するタイミングが「四十九日法要後」です。

仏教では、故人の魂が旅立つとされる四十九日をもって「忌明け」とし、遺族が日常生活に戻る一つの区切りと考えられています。このため、心理的な節目として遺品整理を始めるのに適した時期とされています。

精神的な落ち着きを取り戻し始める時期であり、そして法要で再び親族が集まるため、トラブルの原因となりがちな形見分けの合意形成がしやすいことがメリットです。

以下のような方は四十九日のタイミングがおすすめです。

- 急いで家を明け渡す必要がない、ほとんどのケース。

- 親族間でじっくり話し合い、円満に形見分けを進めたい方。

- ある程度、気持ちを落ち着かせてから遺品と向き合いたい方。

ご遺族の気持ちの整理がついてから

持ち家にお住まいで、法的な期限にも余裕がある場合は、ご自身の心のペースを最優先させることが可能です。

故人との思い出とじっくり向き合い、後悔のないように品々を整理できます。無理に進めることで生じる精神的苦痛を避けられます。

ただし、 無期限に先延ばしにすると、家屋の劣化、固定資産税の継続的な支払い、空き巣や火災のリスクといった新たな問題が発生します。気持ちの整理を優先しつつも、「一周忌までには」「次の夏休みには」といった大まかな目標を設定することが賢明です。

相続の法定期限を見据えて(逝去後3ヶ月~10ヶ月以内)

遺品整理は、相続手続きと密接に関わっています。そのため、「相続放棄」や「相続税申告」の期限から逆算してスケジュールを立てる必要があります。この点については次章で詳しく解説します。

遺品整理で無視できない法的な期限と経済的リスク

遺品整理のタイミングを考える上で、避けて通れないのが法律と金銭の問題です。「気持ちの整理がついてから」と考えるのは自然なことですが、以下の期限とリスクを知らないままでいると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

最重要は3ヶ月以内の相続放棄

故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」を検討することになります。これは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという手続きです。

相続放棄する場合は、相続の開始を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

最も注意すべきは、遺品整理中の行動が意図せず「相続を承認した(単純承認)」とみなされてしまうことです。民法第921条では、相続人が相続財産の一部でも「処分」した場合、単純承認したとみなすと定められています。

一度、単純承認とみなされると、後から相続放棄はできません。単純承認とみなされる行動例には以下があります。

- 価値のある遺品の売却・廃棄: 中古品として値段がつく可能性のある家具、家電、骨董品、貴金属などを売ったり捨てたりする

- 故人の預貯金の使用: 故人の口座からお金を引き出し、借金の返済や公共料金の支払いに充てる

- 賃貸契約の解約: 故人が借りていた家の賃貸借契約を解約する行為。これも「賃借権」という財産を処分したとみなされる可能性があります。

もし相続放棄の可能性が少しでもあるなら、3ヶ月以内に行うべきは「整理」ではなく「調査」です。家の中に入り、預金通帳、借金の督促状、不動産の権利証、有価証券の通知といった財産の全体像を把握するための書類を探すことは問題ありません。

しかし、原則として「遺品には触らない、持ち出さない、処分しない」を徹底してください。写真や手紙など、明らかに金銭的価値のないものを持ち帰ることは一般的に問題ないとされていますが、少しでも価値のありそうな物は絶対にそのままにしておきましょう。

最終期限は10ヶ月以内の「相続税申告」

相続する財産が一定額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。行うべき期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

正確な相続税を計算するためには、故人の全財産を把握し、評価額を確定させる必要があります。遺品整理は、タンス預金や引き出しに眠っている貴金属、価値のある骨董品などリストに載っていない財産を発見するための重要なプロセスです。

申告期限に間に合わせるためには、遅くとも逝去後7~8ヶ月目までには遺品整理を完了させ、残りの期間で専門家(税理士)による財産評価や申告書作成の時間を確保することが推奨されます。

遺品整理遅延が招く金銭的損失

法的な期限だけでなく、遺品整理を先延ばしにすることは継続的な支出にも繋がります。故人が賃貸物件に住んでいた場合、解約するまで家賃が発生し続けます。

1ヶ月の遅れが数万円から十数万円の無駄な出費となります。

もし持ち家であっても、固定資産税や都市計画税、マンションの場合は管理費や修繕積立金、火災保険料などがかかり続けます。

さらに長期間放置され、倒壊の危険や衛生上の問題があると自治体に判断された場合、「特定空家」に指定されかねません。この場合、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大で6倍になる可能性があります。

空き家は不審者の侵入や放火、自然災害による倒壊などのリスクに晒され、近隣に損害を与えた場合は相続人が賠償責任を負う可能性もあります。

このように、遺品整理は単なる片付けではなく、ご遺族の法的・経済的リスクを管理するための重要な手続きなのです。

自分で進める遺品整理の全手順

ご自身で遺品整理を行うと決めた方のために、後悔やトラブルなく進めるための具体的な手順を解説します。このロードマップに沿って進めることで、膨大に見える作業も着実に完了させることができます。

相続人全員の合意形成

最も重要なステップです。遺品は遺産分割協議が終わるまで、法的には相続人全員の共有財産です。一人の判断で勝手に始めると、「大切なものを捨てられた」「価値のあるものを独り占めした」といった深刻な親族トラブルに発展しかねません。

必ず事前に全員で話し合い、いつ、誰が、どのように進めるかを決めましょう。

「いつまでに終わらせるか」という目標日を決め、誰がどの部屋を担当するか、遠方の親族はどのように協力するかなどを具体的に計画します。

遺言書・エンディングノートの捜索と道具の準備

作業を始める前に、必ず遺言書やエンディングノートがないか探してください。これらの書類には、遺品の処分方法について故人の意思が記されている可能性があります。

作業をスムーズに進めるために、以下の道具を揃えておきましょう。

- ダンボール箱(仕分け用)

- ゴミ袋(自治体指定のもの)

- マジックペン、ガムテープ、ビニール紐

- 軍手、マスク

- 雑巾、掃除用具

仕分け作業は5つの箱で進める

故人の品々を効率的かつ後悔なく仕分けるためには、以下の「5つの箱」を用意する方法が効果的です。

| 箱の種類 | 入れるもの |

|---|---|

| 保管するもの(残す)箱 | 相続人が手元に残しておきたい遺品 思い出の品、貴重品、まだ使える日用品など |

| 形見分け箱 | 他の親族や故人と親しかった友人に譲る品 |

| 売却・寄付箱 | 金銭的な価値があるもの(買取へ)、またはまだ使えるが誰も引き取らないもの |

| 処分箱 | 明らかなゴミ、壊れたもの、使えないもの |

| 保留ボックス | すぐに決断できないものを一時的に入れる |

判断に迷う品々のために「保留ボックス」を設けることを強くお勧めします。作業の停滞を防ぎ、後で冷静になってから再検討できます。半年後や一周忌など、見直す日を決めておくと良いでしょう。

作業はキッチンやリビングなど比較的感情的な負担が少ない場所から始め、寝室や書斎といったプライベートな空間は後に回すのがセオリーです。また、「上から下へ、奥から手前へ」と順序立てて行うと効率的に進められます。

形見分けでトラブルを避けるマナーとルール

故人を偲び、思い出の品を分かち合う形見分けは、やり方を間違えるとトラブルの元になります。

誰に渡すかは相続人全員で話し合って決めます。「早い者勝ち」は絶対に避けましょう。

守るべきマナーとして以下が挙げられます。

- 清掃: 渡す品は事前にクリーニングしたり、きれいに拭いたりしておくのが礼儀です。

- 包装: 派手な包装は不要です。そのまま手渡すか、半紙などの白い紙で軽く包む程度にします。

- 目上の方へ: 本来、形見分けは目上から目下へ行うものです。上司や年長者など目上の方へ渡す際は相手から希望があった場合に限りましょう。

宝石、骨董品、ブランド品など資産価値の高いものは、相続財産として遺産分割協議で扱うべきです。安易に形見分けすると、贈与税の問題や親族間の不公平感を生む原因となります。現金も同様です。

最終的な処分と清掃

仕分けが終わったら、最後のステップです。

自治体のルールに従ってゴミを分別し、処分します。特に大型の粗大ゴミや、家電リサイクル法対象の品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は手続きが必要です。

全ての荷物を運び出したら、最後に簡単な掃き掃除や拭き掃除をして完了です。

遺品整理業者の賢い利用法

「遺品の量が多すぎる」「実家が遠い」「時間も体力もない」「気持ちが辛すぎて手がつけられない」。そんな時は、専門の遺品整理業者に依頼するのも賢明な選択です。

費用相場から優良業者の見極め方、悪徳業者から身を守る方法まで、プロに任せる際の全知識を解説します。

どんな時にプロを頼るべきか?

以下のような状況では、専門家の力を借りることを積極的に検討しましょう。

- 遺品の量が膨大で、自分たちでは手に負えない

- 実家が遠方で、何度も通うことが難しい

- 仕事や育児で忙しく、整理の時間が確保できない

- 高齢であったり、体力に自信がなかったりする

- 故人との思い出が辛く、精神的に作業が困難

- 孤独死などで、特殊な清掃や消臭が必要な場合

遺品整理の料金相場

遺品整理の費用は、主に「部屋の間取り(物量)」「作業時間」「作業人数」によって決まります。以下の相場表は、業者に見積もりを依頼する際の重要な判断基準となります。

| 間取り | 費用相場 |

|---|---|

| 1R・1K | 30,000円~80,000円 |

| 1DK・1LDK | 50,000円~200,000円 |

| 2DK・2LDK | 90,000円~300,000円 |

| 3DK・3LDK | 150,000円~500,000円 |

| 4LDK以上/一軒家 | 220,000円~700,000円以上 |

オプションサービスの費用目安

基本料金に含まれない追加作業の料金例です。

- 特殊清掃・消臭作業:10,000円~

- 遺品の供養・お焚き上げ:3,000円~

- エアコンの取り外し:0円~6,000円

- 車両・バイクの廃車手続き:8,000円~15,000円

- ハウスクリーニング:30,000円~

優良な遺品整理業者を見極める条件

この業界は残念ながら法整備が追いついておらず、質の低い業者や悪徳業者も存在します。ご自身の財産と心を守るため、以下のチェックリストを必ず確認してください。

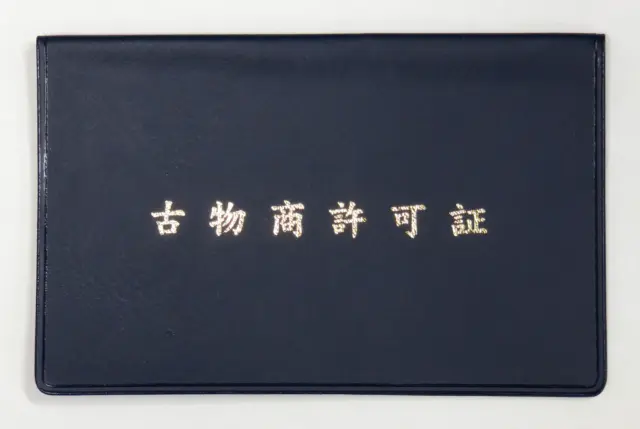

【最重要】必要な許認可を保有しているか

一般廃棄物収集運搬業許可は家庭から出るゴミ(一般廃棄物)を運搬するために必須の許可です。これを持たずに「回収します」と言う業者は違法です。

自社で保有していなくても、この許可を持つ業者と正式に提携していれば問題ありません。必ず確認しましょう。

また、遺品を買い取り、再販するために必要なのは古物商許可です。買取サービスを提供しているのにこの許可がない業者は信頼できません。

さらに、遺品整理士は遺品整理に関する法規制や供養の方法、ご遺族への配慮などを学んだ専門家です。この資格を持つスタッフがいることは、信頼性の高い指標となります。

明確で詳細な見積書を提示するか

優良業者は、必ず現地を訪問して見積もりを行います。電話やメールだけで確定金額を提示する業者は危険です。

見積書は「作業一式 ○○円」といった大雑把なものではなく、人件費、車両費、処分費など項目別に内訳が明記されているかを確認します。

「見積もり後の追加料金は一切発生しません」と書面で保証してくれる業者を選びましょう。

さらに、作業中に家屋や家財を破損してしまった場合に備え、保険に加入しているかを見積もり段階で確認します。

会社の身元が確かか

会社のウェブサイトに、代表者名、会社の所在地、固定電話番号が明記されているかを確認します。所在地が不明確な業者は避けましょう。

要注意!遺品整理の悪質業者トラブル事例と対策

国民生活センターにも多くの相談が寄せられています。以下のような手口を知り、対策を講じることが重要です。

| トラブル種類 | 手口 | 対策 |

|---|---|---|

| 高額な追加請求 | 「思ったよりゴミが多かった」「トラックが追加で必要になった」などと理由をつけ、作業当日に見積もり額を大幅に超える料金を請求する。 | 必ず「追加料金なし」を書面で約束させる その場で支払いを強要されても、納得できなければ毅然と断りましょう。 |

| 貴重品の盗難・不当な安値買取 | 作業中に見つけた現金や貴金属を盗んだり、価値のある骨董品などを「二束三文ですね」と偽って不当に安く買い叩いたりする。 | 貴重品は事前に自分で確保しておく 作業にはできるだけ立ち会い、複数の目で確認する 価値のありそうな品は事前に専門の鑑定士に見てもらうことも有効 |

| 不法投棄 | 処分費用を浮かせるため、回収した遺品を山中などに不法投棄する。この場合、依頼主が責任を問われる可能性があります。 | 「一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ(または提携している)正規の業者であることを必ず確認する |

| 強引な契約・高額なキャンセル料 | 見積もりに来てもらい、「今日契約すれば安くします」などと契約を急かし、断ると高額なキャンセル料を請求する。 | その場で契約しない 必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討する時間を持つ |

まとめ

遺品整理をいつから始めるかという問いには、万人に当てはまる唯一の答えはありません。

賃貸物件の退去期限といった現実的な制約、相続放棄などの法的な期限、そして何よりも大切なご遺族ご自身の心の状態。これらを見つめ、ご自身の状況にとって最もバランスの取れたタイミングを選ぶことが後悔のない遺品整理への第一歩です。

このプロセスで最も重要なのは、一人で抱え込まないこと。親族とよく話し合い、協力し合うこと。

そして、心身の負担が大きいと感じた時には、専門家の力を借りることをためらわないでください。プロに依頼することは、決して手抜きではなく、ご自身とご家族の時間を大切にし、故人との思い出に穏やかに向き合うための賢明な選択なのです。

この記事が、深い悲しみの中、次の一歩をどう踏み出せば良いか悩んでいるあなたの、確かな道しるべとなれば幸いです。

よくある質問

実家が遠方にあります。どうやって遺品整理を進めればいいですか?

主に2つの方法があります。一つは、お盆や年末年始などの長期休暇を利用して帰省し、集中的に作業を行う方法です。もう一つは、遠方からの依頼や立ち会いなしでの作業に対応している遺品整理業者に依頼する方法です。

多くの優良業者は、鍵を預かって作業を進め、電話やビデオ通話で状況を報告し、見つかった貴重品や形見の品は後日郵送してくれます。

「遺品整理士」とは何ですか?いる業者といない業者で何が違いますか?

遺品整理士は、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。遺品の法的な取り扱いや供養の方法、ご遺族への心理的な配慮など、専門的な知識とスキルを習得していることの証です。資格者が在籍する業者は、よりプロフェッショナルで配慮の行き届いたサービスが期待できるため、業者選びの信頼性の高い指標となります。

相続放棄を考えています。本当に遺品を捨てたらダメなのですか?

はい、その通りです。資産価値のある遺品を処分すると、相続の意思あり(単純承認)とみなされ、借金も含めた全財産を相続しなければならなくなる可能性があります。これは非常に大きなリスクです。

相続放棄を検討している場合は、遺品整理に着手する前に、必ず弁護士や司法書士などの法律専門家に相談してください。